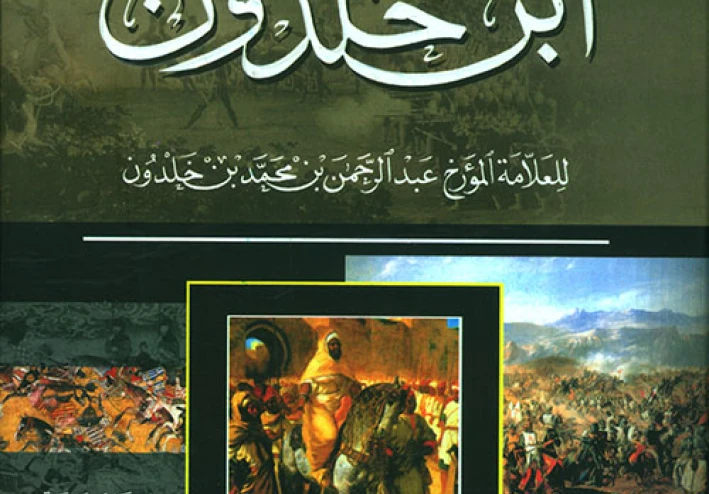

مقدمة ابن خلدون: رؤية في العمران البشري ونشأة الدولة

مقدمة ابن خلدون: قراءة في الجزأين الأول والثاني

حين نتحدث عن الفكر العربي والإسلامي، يبرز اسم ابن خلدون كأحد أعظم العقول التي غيرت مسار التفكير في التاريخ والاجتماع. كتابه الشهير المقدمة ليس مجرد تمهيد لكتابه "العبر"، بل هو موسوعة فكرية قائمة بذاتها، أسست لعلوم جديدة لم يكن لها وجود منظم قبله. في هذه المقالة سنتناول الجزأين الأول والثاني من المقدمة، حيث يضع ابن خلدون اللبنات الأساسية لنظريته حول العمران البشري والدولة.

في الجزء الأول من المقدمة، يبدأ ابن خلدون حديثه بتعريف العمران البشري بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه حياة الإنسان. يوضح أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، لا يستطيع أن يعيش منفردًا، وأن الاجتماع ضرورة وجودية تفرضها حاجات الغذاء والدفاع والتكاثر. ومن هنا ينطلق ليؤسس علمًا جديدًا، سماه "علم العمران"، وهو ما نعرفه اليوم بعلم الاجتماع.

يرى ابن خلدون أن الاجتماع البشري يؤدي بالضرورة إلى ظهور التعاون بين الناس، ثم ينشأ من هذا التعاون تقسيم العمل وتوزيع الأدوار. فالزراعة، والصناعة، والتجارة، والحرف كلها تأتي نتيجة الحاجة المتبادلة. لكنه لا يكتفي بهذا الوصف البسيط، بل يتعمق ليكشف كيف يؤدي هذا التعاون إلى نشوء أنماط مختلفة من العمران: البدوي والحضري.

في عرضه للعمران البدوي، يصفه بأنه أصل العمران، لأنه يمثل البداية الطبيعية للبشر. البدو يعيشون حياة بسيطة، تعتمد على الرعي والتنقل، وهم أقرب للطبيعة وأكثر صلابة وقوة في البنية والأخلاق. أما العمران الحضري فهو مرحلة متقدمة، حيث يستقر الناس وتتنوع الصناعات وتظهر الفنون، لكنه أيضًا يحمل بذور الضعف بسبب الميل إلى الترف والاعتماد على غيرهم في الحماية والعمل.

هذه المقارنة بين البدو والحضر ليست مجرد ملاحظة عابرة، بل هي قاعدة أساسية في فكر ابن خلدون. فهو يرى أن قوة البدو وصلابتهم تجعلهم دائمًا في موقع المنافسة للسيطرة على الحضر، ومن هنا تبدأ دورة التاريخ التي ستتضح أكثر في الجزء الثاني.

أما في الجزء الثاني، ينتقل ابن خلدون إلى الحديث عن الدولة ونشأتها. فهو يربط بين العصبية، أي روح التضامن التي تجمع الناس، وبين قيام الدول. العصبية عنده ليست مجرد رابطة دم أو نسب، بل هي شعور بالانتماء والولاء يدفع الجماعة إلى الاتحاد والعمل لتحقيق أهداف مشتركة. كلما كانت العصبية قوية، كانت فرص الجماعة في تأسيس دولة أكبر.

ويشرح ابن خلدون أن الدولة تمر بمراحل شبيهة بمراحل حياة الإنسان: تبدأ بالنشوء، ثم القوة والازدهار، وأخيرًا الضعف والانهيار. هذه الدورة التاريخية تتكرر مع كل دولة، لأن الرفاهية والترف الذي ينشأ مع الاستقرار يضعف العصبية، ويجعل الناس أقل استعدادًا للتضحية. حينها تظهر جماعة أخرى أقوى عصبية، فتسقط الدولة وتقوم أخرى مكانها.

إن ما يقدمه ابن خلدون في هذين الجزأين ليس مجرد وصف للتاريخ، بل تحليل علمي عميق يسبق عصره بقرون. لقد نظر إلى المجتمعات ككيانات حية، لها قوانين وسنن طبيعية، تمامًا كما للكائنات الحية دورات حياة. ولهذا يعده الكثيرون أول من وضع الأساس لما نسميه اليوم بـ "علم الاجتماع التاريخي".

من أبرز ما يميز هذا الطرح أنه يبتعد عن التفسيرات الغيبية أو الفردية للتاريخ، ليركز بدلًا من ذلك على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فهو لا يرى أن سقوط الدول سببه فقط ظلم الحاكم أو قوة العدو، بل سببه الأعمق هو ضعف العصبية وانهيار البنية الاجتماعية الداخلية. هذا التحليل كان ثوريًا في عصره، لأنه أعاد النظر في فهم التاريخ بطريقة عقلانية.

إن الجزأين الأول والثاني من المقدمة يضعان أمامنا رؤية متكاملة: الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع، والمجتمع لا يستقر إلا بعمران منظم، والعمران لا يحافظ على نفسه إلا من خلال الدولة، والدولة لا تقوم إلا على العصبية. هذه السلسلة منطقية، مترابطة، وتفسر كثيرًا من الظواهر التي ما زلنا نراها حتى اليوم في صعود الأمم وسقوطها.

وفي النهاية يمكن القول إن قراءة مقدمة ابن خلدون، حتى في هذين الجزأين فقط، تكشف لنا عبقرية فكرية سبقت عصرها. لقد قدّم لنا نظرية متكاملة عن الاجتماع البشري والدولة، لا تزال صالحة لتفسير الكثير من أحداث الواقع. ولعل هذا هو السر في أن المقدمة بقيت كتابًا خالدًا، يقرأه المفكرون في الشرق والغرب على حد سواء، ويجدون فيه دائمًا ما يلهمهم لفهم حاضرهم ومستقبلهم.