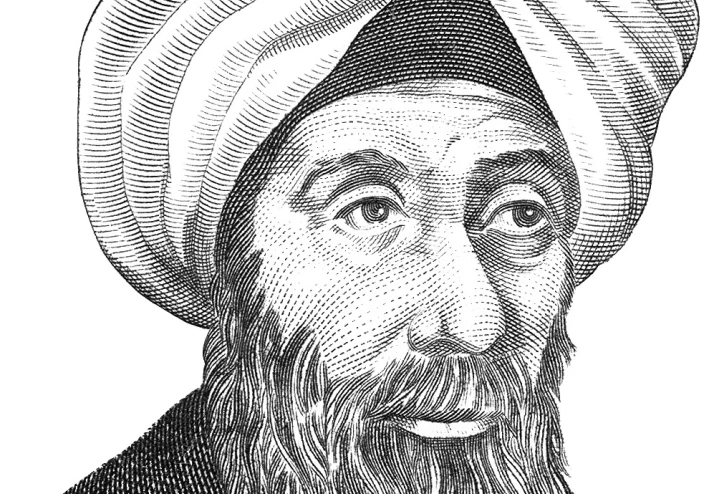

الحسن بن الهيثم: رائد البصريات ومنظّر المنهج التجريبي في الحضارة الإسلامية

النشأة والبدايات في البصرة

وُلد ابن الهيثم في البصرة، إحدى حواضر العلم في القرنين الرابع والخامس الهجريين. تلقّى تعليمًا تقليديًا في اللغة والفقه، ثم انجذب مبكرًا إلى الرياضيات والهندسة والفلك.

في البصرة تعرّف إلى الميراث العلمي الإغريقي (خصوصًا إقليدس وبطليموس) عبر الترجمات العربية، لكنه — بخلاف كثيرين — لم يتعامل مع هذا الميراث بوصفه نصوصًا مقدسة؛ بل كقواعد قابلة للنقد والتحسين. هذا الميل إلى نقد الموروث هو ما سيظهر لاحقًا في أعماله على البصريات ونقده لبطليموس في الفلك.

الانتقال إلى مصر: مشروع النيل وفترة العزلة

يَرِدُ في المصادر أن ابن الهيثم انتقل إلى مصر الفاطمية بدعوة من الخليفة الحاكم بأمر الله لفحص مشروع طموح لضبط فيضان النيل عبر إنشاء منشأة هندسية قرب أسوان. وبعد المعاينة اعتبر أن التنفيذ غير ممكن بإمكانات ذلك العصر.

تختلف الروايات في تفاصيل ما تلا ذلك (انظر قسم اختلافات المؤرخين)، لكن الثابت أنه أقام بالقاهرة بقية حياته تقريبًا، وأن فترة عزلته — أكانت اختيارية أم مفروضة — صارت أنشط مراحله إنتاجًا؛ إذ ألّف فيها أهم كتبه، وعلى رأسها كتاب المناظر.

كتاب المناظر: تأسيس علم جديد

يُعد كتاب المناظر العمل المؤسِّس لعلم البصريات بمعناه الدقيق. وقد أعاد صياغة أسئلة الرؤية والنور على أساس تجريبي صارم. ومن أبرز محتوياته:

نظرية الإدراك البصري (النفاذ إلى العين)

نقض ابن الهيثم الرأي اليوناني الشائع بأن العين تبعث أشعة إلى الأجسام. برهن بالتجربة أن الضوء ينتقل من الأجسام إلى العين عبر خطوط مستقيمة، وأن الإبصار يتم بتلقي العين للأشعة المنعكسة أو المنكسرة.

الكاميرا المظلمة (الخِيال أو القُمْرَة)

وصف جهاز القُمرة (Camera Obscura) لشرح تكون صورة مقلوبة عبر ثقب صغير في حجرة مظلمة، رابطًا ذلك بكيفية تكوّن الصورة على شبكية العين. هذا التصور منح فهمًا عمليًا لآلية الإبصار ومهّد لتقنيات التصوير لاحقًا.

الانعكاس والانكسار

قدّم تجارب منظمة على المرايا والوسائط الشفافة، ودرس تغيّر اتجاه الأشعة عند الانتقال بين الوسطين، وميّز بين الانعكاس (على المرايا) والانكسار (عند الحدود بين وسائط مختلفة الكثافة).

المنهج التجريبي

ما يميّز الكتاب ليس النتائج فقط، بل طريقة الوصول إليها: يضع فرضية، يحدّد أدوات وتجارب، يسجل الملاحظات، ثم يجيز إعادة التجربة للتحقق. هذه الروح المنهجية سبقت كثيرًا من صيغ المنهج الحديث في أوروبا.

الإدراك، الخداع البصري، وقضايا النفس–حسية

ناقش ظواهر كـ«وهم القمر» وعللها، وتناول أخطاء الإبصار، وميّز بين ما هو بصري فيزيائي وما هو نفسي إدراكي.

تُرجم «كتاب المناظر» إلى اللاتينية في العصور الوسطى بعنوان De Aspectibus، وكان مرجعًا أساسيًا لعلماء مثل كبلر وروجر بيكون وويتلو وغيرهم.

أعمال رياضية وفيزيائية موازية

ابن الهيثم ليس “عالم بصريات” وحسب. فقد ترك بصمات مهمة في الرياضيات والميكانيكا:

مسألة ابن الهيثم (Alhazen’s Problem)

مسألة شهيرة تبحث عن نقطة على سطح مرآة كروية ينعكس عندها شعاع من نقطة معلومة إلى نقطة أخرى معلومة. قادته هذه المسألة إلى معادلات من الدرجة الرابعة، وإلى استعمال أفكار هندسية قريبة من المقاطع المخروطية.

المجاميع والقوى

تُنسب إليه نتائج في مجاميع القوى الصحيحة (مثل مجموع المربعات ومجموع المكعبات) ضمن مساعٍ مبكرة نحو ما يشبه التفكير في التحليل والتكامل بمفهومه التراكمي القديم.

مراكز الثقل والهندسة

كتب في مراكز الثقل وبعض قضايا الهندسة الإقليدية ونقد براهينها، واقترح برهانات بديلة في مواضع.

نقد بطليموس وإصلاح علم الفلك

في رسالته الشهيرة «الشكوك على بطليموس» وجّه ابن الهيثم نقدًا منهجيًا لنماذج بطليموس الفلكية، لا سيما من حيث الافتراضات الهندسية غير الفيزيائية (كفصل مركز تدوير الأفلاك عن مركز الكون).

لا يقدّم ابن الهيثم «كونًا جديدًا» بديلاً بقدر ما يطالب بنماذج أقرب إلى المعقولية الفيزيائية وتنسجم مع الملاحظة. أثّر هذا النقد لاحقًا في تيار إصلاح النماذج الذي ازدهر عند فلكيي المراغة وما بعدها.

سمات منهجه العلمي

طلب الحق لذاته: يعلن ذلك بوضوح، ويرفض التسليم للموروث بلا اختبار.

الأولوية للتجربة: الفرضية تُوزَن بالاختبار، والنتائج تُراجع بالإعادة.

اللغة الدقيقة: يضبط المصطلحات، ويميّز بين «النور» و«الضوء»، وبين «المشاهدة» و«الاستنباط».

التوثيق وقابلية الإعادة: يصف الأدوات وخطوات التجربة بحيث يستطيع غيره إعادة الإجراء.

هذه السمات جعلته في نظر مؤرخي العلوم من أوائل منظّري المنهج التجريبي في تاريخ العلم.

أثره في أوروبا والنهضة

بعد انتقال أعماله إلى اللاتينية، صار Alhazen مرجعًا معتمدًا في درس البصريات. استند كبلر إلى نتائجه في تفسير الصورة على الشبكية والعدسات، وتأثّر روجر بيكون وويتلو بمنهجه. وعلى المدى البعيد، أسهمت أفكاره في تطور العدسات البصرية والنظارات، ثم التصوير وأجهزة الرؤية.

مؤلفات مختارة (عناوين تقريبية)

كتاب المناظر

الشكوك على بطليموس

مقالة في القمرة (ضمن أبحاثه في البصريات)

رسائل في مراكز الثقل

رسائل في المجاميع والقوى الصحيحة

مقالات هندسية في نقد براهين إقليدس

تختلف العناوين باختلاف النسخ والترجمات، وبعض الأعمال وصلنا مجتزأ أو عبر اقتباسات في مؤلفات لاحقة.

حياته الشخصية وطباعه

ترسم المصادر صورة عالم متواضع زاهد، ميّال إلى العزلة والتأمل، منكبّ على التأليف والتجربة. يُنقل أنه ألّف عشرات بل مئات الرسائل والكتب، لكن ضاع الكثير عبر القرون. عاش سنواته الأخيرة في القاهرة حتى وفاته سنة 430هـ/1040م تقريبًا.

اختلافات المؤرخين حول سيرته

ليست سيرة ابن الهيثم صفحة واحدة؛ بل موضع بحث ونقاش بين القدماء والمحدثين:

قصة مشروع النيل و«ادعاء الجنون»

الرواية التقليدية (عند بعض مؤرخي الطبقات مثل ابن أبي أصيبعة): أنه جاء مصر بطلب من الحاكم بأمر الله ليشيّد مشروعًا لضبط الفيضان، فلما رأى تعذر التنفيذ خشي بطش الخليفة فـ«تظاهر بالجنون»، فحُجِر عليه/اعتزل حتى تبدّل الحال.

المراجعات الحديثة (رشدي راشد، جورج صليبا وآخرون): تميل إلى التشكيك في التفاصيل الدرامية للقصة، وترى أنها قد تحمل تضخيمًا أسطوريًا لتفسير فترة العزلة. ويُحتمل أن الاعتزال كان لأسباب سياسية/إدارية أو ببساطة اختيارًا علميًا أتاح له التفرغ للتأليف.

مكان الميلاد وتواريخه

الأكثر شيوعًا: الميلاد في البصرة سنة 354هـ/965م.

اختلافات طفيفة: بعض المصادر تذكر 355هـ أو تجعل الوفاة 430هـ/1040–1041م، وهذا تفاوت طبيعي في تواريخ التراجم القديمة.

حجم الإنتاج العلمي

تتراوح تقديرات المؤلفات بين 70 إلى 200 عمل.

الرأي الأضبط اليوم: ما ثبتت نسبته إلينا أقل من هذا بكثير، وبعض العناوين مذكور في قوائم قديمة دون أن تصلنا نصوصها كاملة.

مدى تأثيره المباشر في أوروبا

ثابت: حضور «De Aspectibus» في تقاليد البصريات اللاتينية وتأثر أسماء كبرى به.

محل نقاش: كيفية قناة التأثير (هل عبر مدرسة بعينها؟ ما أسماء المترجمين؟)؛ فبعض التفاصيل النصية/الببليوغرافية ما تزال موضوع تحقيقات أكاديمية.

خلاصة هذه الاختلافات: الخطوط العريضة ثابتة (رائد البصريات، مؤسس منهج تجريبي صارم، عاش بالبصرة ثم القاهرة)، أما التفاصيل الدرامية وبعض التواريخ وعدد المصنفات ففيها هوامش اختلاف معتادة في تاريخ العلم الوسيط.

لماذا ما زال ابن الهيثم مهمًا اليوم؟

لأنه قدّم منهجًا لا «نتائج» فقط: الفرض، التجربة، القياس، إعادة الاختبار.

لأنه جمع بين الدقة الرياضية والمشاهدة الفيزيائية.

ولأنه مثال من حضارتنا على أن العقلانية والتجربة ليست حكرًا على عصر أو جغرافيا.

خاتمة

قصة ابن الهيثم ليست حكاية عالم واحد، بل سيرة تحوّل معرفي كامل: من التلقي إلى النقد، ومن القول إلى البرهان. ولعلّ أعظم إنصافٍ له أن نقرأه كما أراد لنفسه: باحثًا عن الحقيقة بـ«عقلٍ لا يتعصّب، وتجربةٍ لا تتواكل، وبرهانٍ يُعاد ويُختبر».

المصادر والمراجع

أولًا: مصادر عربية وترجمات/دراسات بالعربية

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا – (طبعات متعددة).

ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان – (طبعات متعددة).

حاجي خليفة (كاتب جلبي)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون – (طبعات متعددة).

جورج صليبا، العلوم الإسلامية وصناعة النهضة الأوربية (ترجمة عربية لكتاب بالإنجليزية).

الموسوعة العربية (دمشق)، مدخل «ابن الهيثم».

الموسوعة العربية العالمية، مدخل «الحسن بن الهيثم».

ثانيًا: مراجع عالمية

A. I. Sabra (1989), The Optics of Ibn al-Haytham, The Warburg Institute, London.

David C. Lindberg (1976), Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler, University of Chicago Press.

Roshdi Rashed (various works), A History of Arabic Sciences and Mathematics, Routledge.

George Saliba (2007), Islamic Science and the Making of the European Renaissance, MIT Press.

UNESCO materials from the International Year of Light 2015 highlighting Ibn al-Haytham’s legacy.