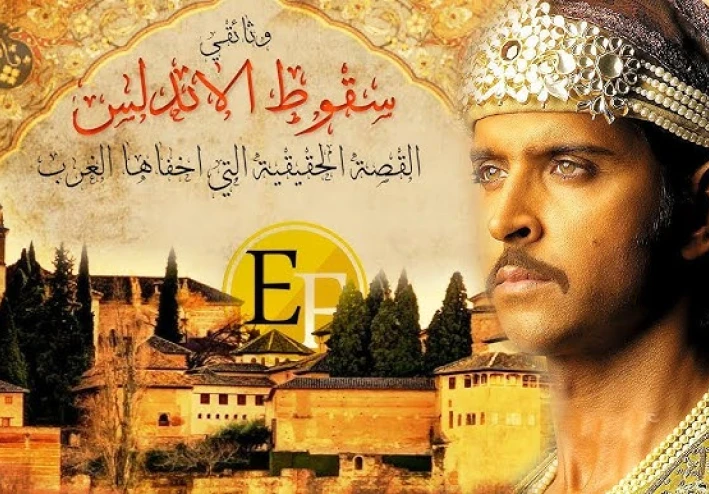

قصة سقوط الأندلس

قصة سقوط الأندلس

كانت الأندلس جنةً على الأرض، أرضًا خضراء مليئة بالأنهار والحدائق، جمعت بين جمال الطبيعة وروعة الحضارة. في القرن الثامن الميلادي، عبر المسلمون بقيادة طارق بن زياد مضيق جبل طارق، وفتحوا الأندلس لتصبح خلال ثمانية قرون مركزًا للعلم والفن والثقافة. من قرطبة إلى غرناطة، ازدهرت المساجد والقصور، وأنارت الجامعات أوروبا بالمعرفة، في وقتٍ كان فيه العالم الغربي يعيش عصورًا مظلمة.

لكن المجد لا يدوم دائمًا؛ فمع مرور الوقت بدأت الانقسامات تدبّ بين ملوك الطوائف. بعد أن كانت الأندلس دولة موحدة قوية، انقسمت إلى دويلات صغيرة متناحرة، كل أمير فيها يسعى للسيطرة ولو بالتحالف مع أعدائه. هذه الصراعات الداخلية أضعفت المسلمين كثيرًا، وأعطت الملوك الكاثوليك في الشمال الفرصة للتوسع واستعادة أراضيهم.

مرت القرون، واستمر الضغط من قشتالة وأراغون، حتى ضاق الخناق شيئًا فشيئًا على المسلمين. وفي القرن الخامس عشر، لم يبقَ لهم سوى مملكة غرناطة، آخر معاقل الإسلام في الأندلس. كانت غرناطة مدينة ساحرة، تعلوها قلاع الحمراء ذات الجدران الحمراء المزخرفة، وتحيط بها جبال سييرا نيفادا الشامخة. لكن خلف هذا الجمال كان الخطر يتربص.

في عام 1492، قاد الملك فرديناند ملك أراغون والملكة إيزابيلا ملكة قشتالة حملة ضخمة لحصار غرناطة. استمر الحصار شهورًا طويلة، قطع فيه الإسبان طرق الإمداد ومنعوا وصول الغذاء والمؤن. داخل المدينة، كان السلطان أبو عبد الله الصغير يعيش صراعًا بين المقاومة والتسليم. بعض قادته كانوا يريدون القتال حتى النهاية، بينما آخرون رأوا أن الاستسلام أفضل لتجنب الدماء.

أخيرًا، اضطر السلطان للتفاوض. وقّع معاهدة تسليم غرناطة التي ضمنت في البداية حرية المسلمين في ممارسة دينهم وحماية ممتلكاتهم. لكن تلك الوعود لم تُحترم طويلًا، وسرعان ما بدأت محاكم التفتيش، وفرض التنصير القسري، حتى فقدت الأندلس هويتها الإسلامية.

المشهد الذي خلدته كتب التاريخ هو خروج أبي عبد الله الصغير من غرناطة، متجهًا إلى المنفى. وعندما التفت لآخر مرة إلى قصر الحمراء وجبال غرناطة، دمعت عيناه. فقالت له أمه كلمات قاسية اشتهرت عبر القرون: "ابكِ كالنساء ملكًا لم تحافظ عليه كالرجال." كانت تلك اللحظة رمزًا لنهاية ثمانية قرون من الحضارة الإسلامية في أوروبا. لكن القصة لا تنتهي عند السقوط العسكري. فالحضارة التي بناها المسلمون في الأندلس تركت أثرًا لا يُمحى. الجامعات التي أسسها العلماء المسلمون في قرطبة وطليطلة وغرناطة كانت منارات للعلم نقلت الطب والهندسة والرياضيات إلى أوروبا. العمارة الأندلسية، مثل قصر الحمراء وجامع قرطبة، ما زالت شاهدة حتى اليوم على عظمة تلك الحقبة. حتى اللغة الإسبانية الحديثة ما زالت تحتفظ بآلاف الكلمات ذات الأصول العربية مثل "سكر"، و"زيت"، و"قطن".

ورغم القهر والتهجير، ظل بعض المسلمين واليهود الذين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي يحنون إلى تلك الأيام، معتبرينها عصر ازدهار لم يتكرر. فالأندلس لم تكن مجرد أرض، بل كانت نموذجًا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود، حيث عاش الجميع قرونًا طويلة في ظل حضارة مزدهرة.

لقد علمتنا قصة الأندلس أن الحضارات لا تسقط فجأة، بل تنهار حين يضعف تماسكها الداخلي وتغيب الوحدة. وأن العدو الخارجي لا يستطيع اقتحام الحصون إلا إذا انهارت من الداخل. ومع ذلك، يبقى إرث الأندلس خالدًا في ذاكرة التاريخ، يذكرنا بأن العلم والعدل هما أساس القوة، وأن التفريط فيهما هو بداية النهاية.

ورغم السقوط السياسي، لم تسقط حضارة الأندلس أبدًا. فقد بقي أثرها في العلم، والعمارة، واللغة، والزراعة. آلاف الكلمات العربية دخلت اللغة الإسبانية، والقصور والمساجد ما زالت شاهدة حتى اليوم على تلك الحقبة. لقد علمتنا قصة الأندلس أن الحضارة لا تنهار بالهزيمة العسكرية فقط، بل بالانقسام الداخلي وضعف الوحدة، وأن القوة الحقيقية ليست في السيوف وحدها بل في التماسك والعدل والعلم.

وهكذا تبقى الأندلس صفحة من التاريخ، مزيجًا من الفخر والحنين، وعبرةً لكل أمة أن لا تفرط في وحدتها ولا تهمل قوتها، لأن فقدانها أصعب من استعادتها.