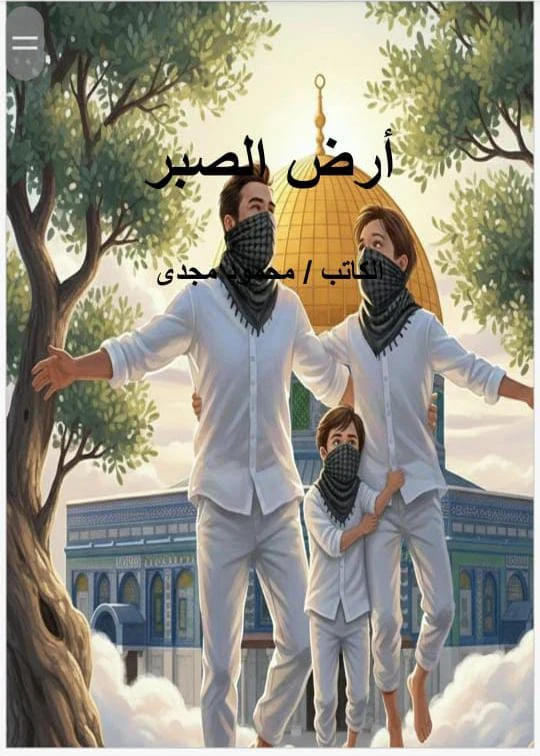

أرض الصبر للكاتب محمود مجدى الفصول الخمسه الاولى

أرض الصبر

الكاتب / محمود مجدى

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي منحنا الصبر والإيمان، وبفضله نستمد القوة لمواجهة الظلم والطغيان، ونرفع راية الحق مهما طال الليل.

أهدي هذا الكتاب إلى:

والديّ العزيزين، الذين زرعوا في قلبي قيم الصبر والشجاعة والإيمان.

زوجتي الغالية، التي وقفت معي في كل لحظة، واحتضنت الصبر بعيونها وقلوبها.

أولادي الأعزاء، الذين سيكونون منارة الأمل والقوة في المستقبل.

وكل من آمن بأن الحق لا يُهزم وأن الحرية تستحق كل تضحية.

هذا الكتاب يحكي قصة مدينة صامدة، وأب وأبنائه، وشعب اختار أن يرفع راية الحق والإيمان فوق كل قسوة وظلم.

كل فصل من فصول الكتاب هو رسالة لكل من يشعر بالظلم: لا تيأس، فالنصر يأتي بالصبر، بالإيمان، والمقاومة المستمرة.

أرجو أن يجد القارئ في هذا الكتاب إلهامًا، صبرًا، وأملًا، وأن يكون منارة لكل أمة مقهورة تنتظر فجر الحرية.

فهرس الكتاب

الفصل الأول: المدينه التى تعلمت الصبر....…..................... ص ٥

الفصل الثاني: حين يبدأ الوعي ......................................... ص ٧

الفصل الثالث: الخطوة التي لا تُرى ................................................ ص ٩

الفصل الرابع: ثمن الصمت

...................................................... ص١١

الفصل الخامس: حين يقترب الليل ................................................................. ص ١٣

الفصل السادس: البيت الذي ينتظر ................................................................1٥

الفصل السابع: ما قبل الانكسار ................................................................. ص1٧

الفصل الثامن: حين يضيق الأفق ................................................................. ص 1٩

الفصل التاسع: اللحظة التي لا تعود بعدها الأشياء كما كانت ....................... ص ٢١

الفصل العاشر: الغياب الذي يملأ المكان .................................................... ص٢٣

الفصل الحادي عشر: الصبر الذي يزرع الحكاية ............................................ ص ٢٥

الفصل الثاني عشر: أول شرارة المقاومة .................................................... ص 2٧

الفصل الثالث عشر: أولى الانفجارات ....................................................... ص ٢٩

الفصل الرابع عشر: مواجهة الظلام .......................................................... ص ٣١

الفصل الخامس عشر: النصر بعد العسر ....................................................... ص ٣٣

الفصل الأول

المدينة التي تعلّمت الصبر

لم تكن العِزّة مدينةً تُعرَّف على الخرائط، بل مدينةً تُعرَف في الصدور.

من يدخلها أول مرة يظنها هادئة، شوارعها ضيقة، بيوتها متلاصقة كأنها تتساند خوف السقوط، لكن من يمكث فيها قليلًا يفهم أن كل حجر فيها يحفظ حكاية، وكل نافذة شهدت انتظارًا طويلًا.

وُلد يحيى الأحمد في صباحٍ رمادي، كانت السماء فيه منخفضة كأنها تسمع أنين الأرض. لم تبكِ أمه كثيرًا، اكتفت أن ضمّته وقالت:

«هذا الولد سيكون له شأن… أشعر بذلك».

كبر يحيى بين أبٍ بسيطٍ يعرف قيمة التعب، وأمٍّ كانت تحفظ من القرآن ما يكفي لتربّي قلبًا قبل أن تربّي جسدًا. تعلّم منذ صغره أن الصمت أحيانًا أبلغ من الصراخ، وأن الصلاة ليست عادة، بل ملجأ.

في المدرسة، لم يكن الأذكى فقط، بل الأكثر انتباهًا. كان يسمع ما لا يُقال، ويرى ما يحاول الجميع تجاهله. حين كان المعلم يشرح، كان يحيى يفكّر في السؤال الذي لم يُطرح بعد. وحين كان زملاؤه يلعبون، كان ينظر إلى الجنود في نهاية الشارع، لا بخوف، بل بدهشة طفل يحاول فهم الظلم.

كبرت المدينة، أو بالأحرى، كبر الحصار معها.

الجدران العالية لم تكن تحاصر المكان فقط، بل الزمن أيضًا. الأيام تتشابه، لكن القلوب لا تتبلّد. كانت العِزّة تعرف كيف تحيا رغم القسوة.

في المسجد الصغير القريب من البيت، حفظ يحيى أول سورة كاملة. لم يكن صوته عاليًا، لكنه كان ثابتًا. قال له الشيخ مرة:

«يا بني، الذي يثبت صوته في القرآن، يثبت قلبه في الشدائد».

لم يفهم العبارة وقتها، لكنها علقت داخله.

في الجامعة، لمع اسمه. تفوّق في دراسته رغم القهر، وكأن النجاح صار فعل مقاومة صامت. هناك التقى زينب. لم تكن عادية. كانت عيناها تحملان حزنًا ناضجًا، لا يشكو، بل يصبر. تحدثا أول مرة عن كتاب، ثم عن المدينة، ثم عن الحلم الذي لا يجرؤ كثيرون على قوله بصوت عالٍ.

تزوجا في بيتٍ متواضع، بلا مظاهر زائدة. كان الفرح خجولًا، لكن صادقًا. قال لها يومها:

«قد لا أملك لكِ الدنيا، لكن أعدك ألا أكون غائبًا عن الحق».

ابتسمت، وقالت:

«وهذا يكفيني».

مرت السنوات، وجاء حمزة.

حين حمله يحيى أول مرة، شعر أن قلبه لم يعد له وحده. صار الخوف مختلفًا، والمسؤولية أعمق. علّمه المشي، ثم علّمه الدعاء قبل النوم. لم يحدّثه عن الكراهية، بل عن العدل.

كانت الليالي في العِزّة طويلة.

أصوات بعيدة، أخبار ثقيلة، وانتظار لا ينتهي. لكن البيت كان عامرًا. قرآن بعد الفجر، حديث هادئ، وضحكة طفل تحاول أن تقاوم كل شيء.

في إحدى الليالي، عاد يحيى متأخرًا. جلس صامتًا. نظرت إليه زينب، فهمت دون سؤال. قالت بهدوء:

«الطريق الذي اخترته، نعرف نهايته… لكننا نعرف أيضًا لماذا نمشيه».

في تلك الليلة، صلى يحيى طويلًا.

لم يطلب النصر، بل الثبات.

ومن بعيد، كانت المدينة تستعد لمرحلة جديدة، دون أن تعلم أن اسم يحيى الأحمد سيصبح يومًا جزءًا من حكايتها… وأن الابن الذي ينام الآن بسلام، سيكبر أسرع مما ينبغي.

انتهى الفصل الأول

لكن العِزّة لا تحكي كل شيء دفعة واحدة…

الفصل الثاني

حين يبدأ الوعي

لم يبدأ وعي يحيى الأحمد فجأة، بل تسلّل إليه كما يتسلّل الضوء من شقّ صغير في جدارٍ سميك.

كان يدرك أن المدينة لا تُقهر بالسلاح وحده، بل حين يعتاد أهلها الظلم. لذلك كان أكثر ما يخيفه ليس الجنود، بل الاعتياد.

في الصباحات الباكرة، كان يخرج قبل أن تستيقظ العِزّة تمامًا. الشوارع تكون نصف نائمة، والبيوت تفتح نوافذها بحذر، كأنها تتأكد أن اليوم ما زال ممكنًا. كان يحمل كتبه في يد، وفي الأخرى قلبًا أثقلته الأسئلة.

في الجامعة، لم يعد مجرد طالب متفوق. صار صوتًا هادئًا، يسمعه من ينتبه. لم يكن خطيبًا، ولا صاخبًا، لكنه حين يتكلم، كان يضع الكلمات في مواضعها الصحيحة. بعض زملائه كانوا يلتفون حوله لا لأنه يعدهم بشيء، بل لأنه يذكّرهم بأنهم ما زالوا بشرًا.

في البيت، كانت زينب تراقب تحوّله بصمت. لم تخف، لكنها كانت تشعر بثقلٍ يقترب. كانت تعرف أن الرجال لا يغيّرون نظراتهم هكذا إلا حين تتغيّر الطرق أمامهم. ومع ذلك، لم تمنعه، ولم تدفعه. كانت تؤمن أن الشراكة الحقيقية لا تُبنى على المنع.

كبر حمزة قليلًا، وصار يسأل.

أسئلة بسيطة، لكنها موجعة.

«بابا… ليه في ناس معاها سلاح وإحنا لأ؟»

لم يجب يحيى فورًا. ضمّه فقط، وقال:

«عشان القوة مش دايمًا في اللي باين».

في ليالٍ كثيرة، كان يحيى يجلس وحده بعد أن ينام الجميع. يفتح المصحف، لا ليقرأ كثيرًا، بل ليطمئن. كان يشعر أن الكلمات تعرفه، وتعرف ضعفه، ولا توبّخه.

في تلك الفترة، بدأت العِزّة تغلي من الداخل.

المدينة التي صبرت طويلًا، بدأت تستعيد ذاكرتها. الوجوه تغيّرت، والهمس صار أوضح. لم يكن الأمر تنظيمًا معلنًا، بل إحساسًا عامًا بأن الصمت طال أكثر مما يجب.

لم يكن يحيى أول من شعر بذلك، لكنه كان من أوائل من فهموا أن القادم مختلف. لم يعد السؤال: هل نقاوم؟

بل: كيف نبقى بشرًا ونحن نقاوم؟

في أحد الأيام، مرّ من شارعٍ جانبي لم يعتد المرور به. رأى على جدارٍ متهالك كتابةً حديثة:

«لسنا ضعفاء… نحن فقط ننتظر».

توقف طويلًا أمامها.

قرأها مرة، ثم مرة أخرى، وشعر كأنها كُتبت له وحده.

في تلك الليلة، عاد إلى البيت مبكرًا. جلس مع زينب أطول من المعتاد. تحدثا عن أشياء صغيرة: الطعام، حمزة، الجيران. ثم سكت.

قالت هي فجأة:

«القلب اللي ربنا ملّاه إيمان، ما يعرفش الهروب».

نظر إليها، وفهم أنها تعرف.

لم يقل شيئًا، لكنه شعر أن خطوة غير مرئية قد أُخذت، وأنه لم يعد يقف في المكان نفسه الذي كان فيه بالأمس.

وخارج البيت، كانت المدينة تُعيد ترتيب أنفاسها.

شيئٌ ما كان يقترب…

ليس انفجارًا بعد، ولا صراخًا،

بل قرارًا داخليًا لا رجعة فيه.

انتهى الفصل الثاني.

الفصل الثالث

1. الخطوة التي لا تُرى

لم تكن الخطوات الأولى هي الأصعب، بل تلك التي تُؤخذ دون أن يلاحظها أحد.

هكذا بدأ طريق يحيى الأحمد؛ بلا إعلان، بلا وداع، وبلا يقين كامل. فقط شعور داخلي بأن البقاء على الهامش لم يعد ممكنًا.

في العِزّة، كانت الوجوه تعرف بعضها أكثر مما تعترف. الإشارات صارت أبلغ من الكلمات. نظرة طويلة، صمت مفاجئ، جملة ناقصة… كل ذلك كان يكفي ليقول ما لا يُقال. ويحيى تعلّم هذه اللغة دون أن يدرّسه أحد.

ظلّ في دراسته متفوّقًا، بل ازداد التزامًا، كأن العلم صار له درعًا داخليًا. كان يدرك أن المعرفة ليست نقيض المقاومة، بل جذعها الخفي. قال مرة لزميلٍ له:

«اللي ما يعرفش ليه واقف، أول هزّة تكسّره».

في البيت، لم يتغيّر كثيرًا في الظاهر. ما زال الأب الذي يعود آخر النهار، ويجلس مع ابنه، ويقرأ ما تيسّر من القرآن قبل النوم. لكن زينب كانت تشعر أن قلبه صار أوسع… وأثقل. لم تعد تسأله أين كان، ولا لماذا تأخر. كانت تكتفي أن تراقب وجهه، وتفهم.

كبر حمزة، وصار يشبه أباه أكثر مما ينبغي لطفل. لم يكن كثير الكلام، لكنه كان يحدّق طويلًا في الأشياء. حين يسمع صوتًا مفاجئًا، لا يصرخ، بل يصمت. وحين يرى خوفًا في عيون الكبار، يقترب أكثر.

في أحد الأيام، عاد يحيى ومعه كتاب قديم، مهترئ الأطراف. جلس يقرأ فيه بعد العشاء. سألته زينب عنه. قال:

«سير ناس كانوا قبلنا… ما كانواش ملائكة، بس عرفوا إمتى يختاروا».

لم يذكر أسماء، لكن الأفكار كانت أوضح من الأسماء.

بدأت الدوائر تضيق.

أحاديث قصيرة في أماكن عادية. لقاءات لا يُعلن عنها. لم يكن يحيى قائدًا، ولا ساعيًا للظهور. كان مستمعًا جيدًا، وهذه صفة نادرة في أوقات الغضب. تعلم أن بعض القرارات لا تُتخذ بالاندفاع، بل بالصبر الطويل.

في إحدى الليالي، خرج قبل الفجر. توضأ في المسجد الصغير، وجلس وحده. لم يطلب شيئًا محددًا. قال فقط:

«يا رب… دلّني ولا تتركني لنفسي».

عاد إلى البيت، نظر إلى حمزة وهو نائم. قبّل رأسه، وهمس:

«سامحني لو كبرت بدري».

في الخارج، كانت المدينة تغيّر جلدها ببطء. العيون لم تعد خائفة كما كانت، بل متحفّزة. حتى الصمت صار مختلفًا، كأنه يستعد للكلام.

جاء اليوم الذي أدرك فيه يحيى أن العودة للوراء لم تعد خيارًا. لم يكن يومًا صاخبًا، ولا حدثًا كبيرًا. كان قرارًا هادئًا، لكنه حاسم. شعر به في صدره، لا في عقله.

قالت له زينب مساءً، وهي ترتّب البيت:

«الطريق الصعب… ربنا دايمًا بيحط فيه نور، حتى لو إحنا مش شايفينه كله».

ابتسم لها، وشعر لأول مرة أن الخوف لم يعد وحده في قلبه. كان هناك شيء آخر… ثبات بطيء، لكنه راسخ.

وفي تلك الليلة، نامت العِزّة على هدوءٍ خادع.

لم تكن تعلم أن أبناءها بدأوا يتحرّكون من الداخل،

وأن الخطوة التي لا تُرى…

هي دائمًا أخطر خطوة.

انتهى الفصل الثالث.

الفصل الرابع

ثمن الصمت

كان الصمت في العِزّة قديمًا، لكنه لم يعد بريئًا.

صار يحمل وزنًا إضافيًا، كأن كل لحظة سكون تُراكم سؤالًا مؤجلًا. يحيى الأحمد شعر بذلك قبل غيره؛ لم يعد الصمت راحة، بل امتحانًا.

بدأت الأيام تتغيّر دون إعلان.

الوجوه التي اعتاد رؤيتها عادية صارت أكثر انتباهًا، والطرقات التي يعرفها حفظًا بدت كأنها تُخفي أسرارًا جديدة. لم يكن هناك حدث واحد يمكن الإشارة إليه، بل سلسلة صغيرة من الإشارات التي تقول إن المدينة تتهيأ لدفع ثمن ما.

في البيت، كانت زينب أكثر هدوءًا من المعتاد. هذا الهدوء لم يكن ضعفًا، بل استعدادًا. كانت تعرف أن المرأة لا تختار طريقها وحدها، لكنها تختار كيف تسير فيه. رتّبت البيت بعناية أكبر، كأنها تُحصّن المكان بالبساطة. وحين كانت تجلس مع حمزة، تحكي له قصصًا عن الصبر، لا عن الخوف.

في الجامعة، شعر يحيى لأول مرة أن التفوّق وحده لا يحمي صاحبه. بعض النظرات صارت أطول، وبعض الأسئلة أقصر. لم يُتّهم بشيء، لكن الإحساس بالمراقبة كان كافيًا ليوقظ الحذر. ومع ذلك، لم يتراجع. كان يؤمن أن الثبات لا يُقاس بالصوت العالي، بل بالقدرة على الاستمرار.

ذات مساء، عاد متعبًا. جلس وحده في الغرفة، وأخرج دفتراً قديمًا. لم يكتب كثيرًا، سطرين فقط، ثم أغلقه. كان يعرف أن بعض الكلمات تُكتب لتُخفَّف من ثقل القلب، لا لتُقرأ.

قالت له زينب، وهي تقدّم له الماء:

«اللي اختار طريقه، لازم يقبل ضريبتها… بس ربنا ما بيكسّرش حد لوحده».

نظر إليها طويلاً. لم يقل شكرًا، لكنه شعر أن الكلمات استقرّت في مكانها الصحيح.

في الليل، سمعوا أصواتًا بعيدة. لم يكن الصوت جديدًا، لكن التوقيت كان مختلفًا. أمسك يحيى بيد حمزة، وشدّها قليلًا. الطفل لم يبكِ. نظر إلى أبيه وسأل بهدوء:

«إحنا كويسين؟»

أجابه:

«إحنا مع بعض… وده يكفي».

في الأيام التالية، بدأت بعض الأبواب تُغلق، وبعض الطرق تُصبح أصعب. لم يكن الأمر مباشرًا، لكنه كان واضحًا لمن يفهم. العِزّة لم تعد تُجامل. كانت تختبر أبناءها: من يبقى، ومن يتراجع.

في المسجد، جلس يحيى في الصف الأخير. استمع للآيات، لا كواجب، بل كعهد. شعر أن الإيمان ليس طمأنينة دائمة، بل قدرة على الوقوف حين تهتز الأرض.

عاد إلى البيت قبل الفجر. وقف عند الباب لحظة، كأنه يُودّع فكرة قديمة عن الأمان. دخل بهدوء، نام قليلًا، ثم استيقظ على ضوء خافت. نظر إلى وجه ابنه النائم، وفهم أن الثمن الحقيقي ليس الخوف عليه، بل الخوف من أن يخذله.

وفي الخارج، كانت المدينة قد بدأت تدفع أول الفواتير.

لم يكن الألم واضحًا بعد، لكنه صار أقرب.

الصمت الذي طال…

بدأ يطالب بثمنه.

انتهى الفصل الرابع.

الفصل الخامس

حين يقترب الليل

لم يكن الليل في العِزّة زمنًا للراحة، بل مساحةً تتكاثف فيها الأفكار.

يحيى الأحمد صار يعرف الفرق بين ليلٍ يمرّ، وليلٍ يقترب. هذا الأخير كان مختلفًا؛ ثقيلًا، بطيئًا، كأنه يجرّ خلفه أسئلة لا تُطرح إلا متأخرًا.

بدأت المدينة تتحدّث همسًا عن أشياء لا تُسمّى.

لم تكن أخبارًا، بل شعورًا عامًا بأن السكون لم يعد طبيعيًا. الوجوه التي كانت تبتسم صارت تبتسم أقل، لكنها حين تفعل، تكون ابتسامتها أصدق. كأن الناس تعلّموا أن الاقتصاد في الفرح نوع من الحكمة.

في البيت، تغيّر الإيقاع.

زينب لم تسأل، لكنها صارت تُصغي أكثر. كانت تلاحظ التفاصيل الصغيرة: طريقة وقوف يحيى عند النافذة، صمته قبل الكلام، نظراته الطويلة إلى حمزة. لم تقل شيئًا، لكنها كانت تُهيّئ نفسها لكل الاحتمالات، دون أن تفقد رقتها.

حمزة نفسه بدأ يتبدّل.

لم يعد الطفل الذي ينام بسرعة. كان يطلب أن يُحكى له شيء قبل النوم، لا قصةً كاملة، بل جملة تطمئنه. كان يحيى يقول له:

«ربنا معانا دايمًا».

فيهزّ حمزة رأسه، كأنه يحفظ العبارة ليستخدمها لاحقًا.

في أحد الأيام، جلس يحيى وحده في المسجد بعد الصلاة. لم يكن المكان مزدحمًا، لكن السكينة كانت ثقيلة. تذكّر وجوهًا من التاريخ قرأ عنها، رجالًا لم يولدوا أبطالًا، لكنهم صاروا كذلك لأنهم لم يتراجعوا حين جاء الاختبار. لم يقارن نفسه بهم، لكنه شعر أنهم يشاركونه الشعور ذاته: الخوف الذي لا يُفقد الكرامة.

عاد إلى البيت مبكرًا. جلس مع زينب في المطبخ، شربا الشاي بصمت. ثم قال فجأة، دون مقدّمات:

«لو غبت يوم… خلي بالك من نفسك ومنه».

لم تفزع. لم تبكِ. نظرت إليه وقالت بهدوء:

«إحنا مش بنودّع… إحنا بنستودع».

في تلك الليلة، لم ينم يحيى كثيرًا.

قرأ ما تيسّر من القرآن، لا ليختم، بل ليُثبّت قلبه. شعر أن الكلمات أقرب إليه من أي وقت مضى. لم تطلب منه أن يكون شجاعًا، بل صادقًا.

في الخارج، كانت العِزّة تُغيّر نبرتها.

الشوارع بدت أضيق، لكن الخطوات فيها صارت أثقل. لم يعد الناس يركضون كثيرًا، بل يمشون بثبات. كأن المدينة قررت أن تُواجه القادم بظهر مستقيم.

مع الفجر، خرج يحيى.

وقف عند الباب لحظة أطول من المعتاد. نظر إلى البيت، إلى الضوء الخافت، إلى الحياة التي يحبها. لم يشعر بالندم، بل بالحزن الهادئ الذي يرافق القرارات الكبيرة.

في الطريق، شعر أن الهواء نفسه تغيّر.

لم يحدث شيء بعد، لكن كل شيء كان على وشك أن يحدث.

كان يعرف، في قرارة نفسه، أن هذه المرحلة لن تنتهي كما بدأت.

وأن الليل، حين يقترب فعلًا،

لا يعود مجرد غيابٍ للشمس…

بل بداية امتحان لا ينجح فيه إلا من عرف لماذا اختار الطريق.

انتهى الفصل الخامس.