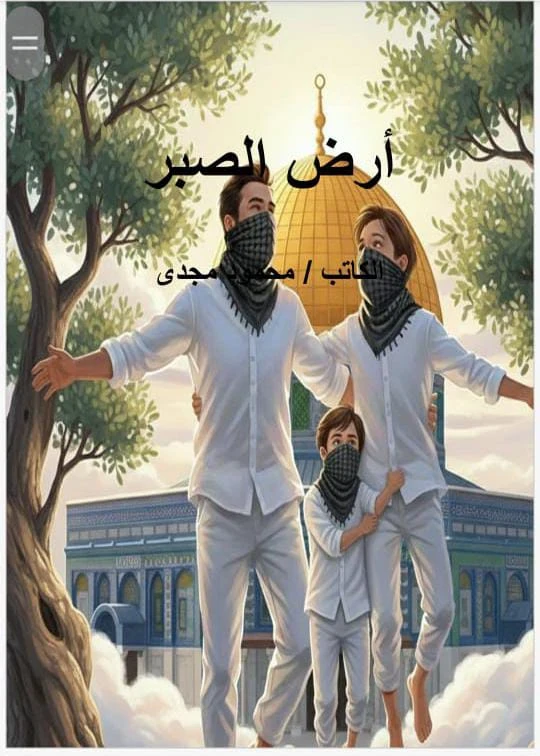

أرض الصبر من الفصل السادس للعاشر

الفصل السادس

البيت الذي ينتظر

صار البيت يعرف الانتظار قبل أن يعرف أهله.

الجدران، الأبواب، حتى الأواني الصغيرة في المطبخ، كأنها تعلّمت أن تصغي للوقت وهو يمرّ ببطء. يحيى الأحمد لم يعد حاضرًا كما كان، لكنه لم يغب تمامًا. كان موجودًا في التفاصيل التي تركها خلفه دون قصد.

في الصباح، كانت زينب تستيقظ قبل حمزة. تفتح النافذة قليلًا، لا لتدخل الهواء فقط، بل لتطمئن أن المدينة ما زالت في مكانها. لم تكن قوية على نحوٍ صاخب، بل ثابتة على نحوٍ يرهق. كانت تعرف أن القلق حين يُعلن عن نفسه يفقد نصف قوته، لذلك أبقته صامتًا.

حمزة كان يشعر بالتغيير دون أن يفهمه.

لم يعد يسأل كثيرًا، لكنه صار يراقب. كان يجلس قرب الباب أحيانًا، كأن البيت نفسه يحدّثه. حين تسأله أمه عمّا يفعل، يقول:

«مستني».

ولا يضيف شيئًا.

في المساء، كانت زينب تقرأ له آيات قصيرة قبل النوم. لم تكن تختار آيات الخوف، بل تلك التي تتحدث عن الطمأنينة بعد العسر. كانت تعرف أن الطفل لا يحتاج إلى الحقيقة كاملة، بل إلى ما يحفظ قلبه.

أما يحيى، فكان يعيش زمنًا مختلفًا.

الأيام لم تعد تُقاس بالساعات، بل بالإحساس. لم يكن وحده، لكنه كان يشعر أحيانًا بوحدة داخلية لا تزول. كان يعود إلى صلاته كلما ضاق صدره، لا ليطلب النجاة، بل ليؤكد لنفسه أنه ما زال على الطريق الذي اختاره بوعي.

في إحدى الليالي، تذكّر والده.

تذكّر يديه المتعبتين، وصوته الهادئ، ونصيحته القديمة:

«الراجل الحقيقي يا ابني… اللي يعرف إمتى يصبر، وإمتى يقف».

فهم الآن ما لم يفهمه وقتها.

في البيت، جاء خبر صغير، عابر، لكنه ثقيل. جارٌ غاب، بابٌ لم يُفتح، اسمٌ صار يُذكر همسًا. زينب سمعت، ولم تُعلّق. وضعت يدها على صدرها، واستعادت أنفاسها، ثم أكملت يومها. كانت تعلم أن الأخبار، حين تكثر، تُرهق القلب أكثر مما تُفيده.

حمزة سألها مساءً:

«بابا هييجي امتى؟»

نظرت إليه، وقالت بصدقٍ هادئ:

«بابا دايمًا قريب… حتى لو مش شايفينه».

لم يفهم المعنى كاملًا، لكنه شعر بالطمأنينة في نبرة صوتها.

وفي مكانٍ آخر، كان يحيى ينظر إلى السماء بين حين وآخر.

لم يكن يبحث عن علامة، بل عن توازن. كان يعرف أن الخوف لا يختفي، لكنه يتغيّر. لم يعد يخاف على نفسه بقدر ما يخاف أن يخذل من ينتظرونه.

في تلك الليلة، عاد متأخرًا.

فتح الباب بهدوء شديد، كأن الصوت نفسه قد يوقظ القلق. دخل، وجد زينب مستيقظة. لم يتحدثا كثيرًا. تبادلا نظرة طويلة، فيها كل ما لا يُقال. جلس قليلًا قرب حمزة، نظر إلى وجهه النائم، وشعر بوخزة في القلب، لكنها لم تكسره.

قالت زينب بصوتٍ منخفض:

«إحنا صامدين… مش لأننا أقوياء، لكن لأننا مؤمنين».

أومأ برأسه. لم يحتج إلى أكثر من ذلك.

خارج البيت، كانت العِزّة تدخل مرحلة جديدة.

الهدوء لم يعد طبيعيًا، والليل صار أثقل.

المدينة التي انتظرت طويلًا…

بدأت تشعر أن الانتظار نفسه صار موقفًا.

انتهى الفصل السادس.

الفصل السابع

ما قبل الانكسار

لم يكن الانكسار حدثًا مفاجئًا، بل حالة تُمهِّد لنفسها بصبر.

في العِزّة، صار الناس يشعرون أن الأيام تمشي على أطراف أصابعها، كأنها تخشى أن توقظ شيئًا نائمًا تحت السطح. يحيى الأحمد كان يعرف هذا الشعور؛ عرفه حين بدأ يرى المدينة بعيون مختلفة، لا كبيوت وشوارع، بل كقلوب متلاصقة.

في الصباحات، كان الضوء يدخل البيوت بخجل.

الأحاديث تقلّ، لكن المعاني تكبر. في الأسواق، لم يعد الناس يساومون كثيرًا، كأنهم اتفقوا ضمنًا أن الكرامة لا تُقاس بالفائض. وفي المساجد، كانت الصفوف أكثر انتظامًا، لا لأن الناس صاروا أكثر تدينًا فجأة، بل لأنهم صاروا أكثر احتياجًا للثبات.

في البيت، واصلت زينب دورها الصامت.

لم تكن بطلة في حكاية تُروى، لكنها كانت عمودًا لا يُرى. حين تتعب، تتعب وحدها. وحين تبتسم، تفعل ذلك لحمزة. كانت تعرف أن الطفل يلتقط المشاعر قبل الكلمات، فحرصت أن يبقى البيت مكانًا آمنًا، ولو مؤقتًا.

حمزة بدأ يحفظ آيات قصيرة دون أن يُطلب منه.

كان يرددها وهو يلعب، أو قبل النوم. لم يفهم كل المعاني، لكنه أحب الإيقاع. وحين سألته أمه لماذا يحفظها، قال:

«عشان ما أنساش».

لم تسأله ماذا لا يريد أن ينسى.

أما يحيى، فكان يعيش ازدواجًا صامتًا.

في داخله، كان هادئًا على نحوٍ مخيف. وفي محيطه، كان كل شيء يتجه نحو التوتر. لم يكن يبحث عن مواجهة، لكنه لم يعد يتهرّب منها. تعلّم أن بعض الأبواب تُفتح فقط حين تكفّ عن طرقها.

في إحدى الليالي، جلس مع نفسه طويلًا.

استعاد وجوهًا من التاريخ، لا كأبطال، بل كبشر. تذكّر كيف أن الانتصارات الكبرى لم تبدأ دائمًا بضربة، بل بصبرٍ طويل، وخسارات صغيرة تُعلِّم أصحابها أين يقفون. شعر أن ما يمرّ به ليس فريدًا، لكنه صادق.

عاد إلى البيت متأخرًا.

وجد زينب جالسة في الظلام. لم تشعل الضوء. قالت:

«كنت حاسة إنك راجع».

جلس قربها. لم يسألها كيف عرفت. بعض الأشياء لا تحتاج تفسيرًا.

قال لها بهدوء:

«في حاجات قريبة… وأنا مش ضامن أي حاجة غير إني مش هخون اللي آمنت بيه».

أجابت دون تردد:

«واللي آمنت بيه… ربنا ما بيضيّعوش».

في الخارج، سُمع صوتٌ بعيد.

لم يكن جديدًا، لكنه كان أقرب من المعتاد. لم يركض أحد، ولم يصرخ أحد. الناس تعلّموا أن الخوف حين يُدار بهدوء يفقد حدّته.

في تلك الليلة، لم ينم يحيى كثيرًا.

جلس يكتب سطرين، ثم مزّق الورقة. لم يكن يريد أثرًا، بل وضوحًا داخليًا. توضأ، صلى، وشعر أن قلبه صار أخف، رغم ثقل القادم.

مع الفجر، كان القرار قد استقرّ.

لم يُعلَن، ولم يُناقَش طويلًا، لكنه صار جزءًا من النبض. يحيى عرف أن المرحلة القادمة لن تسمح بالمساحات الرمادية. إما ثبات، أو تراجع. ولم يكن التراجع خيارًا حقيقيًا.

وفي المدينة، كانت العِزّة على حافة شيء كبير.

ليس الانكسار بعد…

لكن ما يسبقه مباشرة،

حين تُختبَر القلوب،

ويُعرَف من سيبقى واقفًا

حين يبدأ كل شيء بالاهتزاز.

انتهى الفصل السابع.

الفصل الثامن

حين يضيق الأفق

لم يَضِق الأفق فجأة، بل انحنى ببطء، كأن السماء نفسها تحاول أن تقترب من الأرض.

في العِزّة، صار الناس يرفعون رؤوسهم أقل، لا خوفًا، بل تركيزًا. يحيى الأحمد شعر أن المدينة كلّها تمشي معه في الاتجاه نفسه، حتى إن لم يعرفوا التفاصيل.

الأيام لم تعد متشابهة.

كل يوم يحمل نبرة مختلفة، حتى الصمت صار له درجات. في الصباحات، كانت العيون تلتقي سريعًا ثم تفترق، كأنها تتفق على شيء لا يحتاج كلامًا. وفي المساء، كانت الأبواب تُغلق أبكر قليلًا، لا لأن الليل مخيف، بل لأنه صار مزدحمًا بالاحتمالات.

في البيت، حافظت زينب على النظام كأنها تحمي الزمن من التفكك.

الطعام في وقته، الصلاة في هدوئها، والبيت نظيف على نحوٍ يشي بالإصرار. لم تكن تزيّن الواقع، لكنها تمنحه شكلًا قابلًا للعيش. وحين كانت تجلس وحدها، كانت تضع يدها على قلبها وتتنفّس بعمق، ثم تعود كما لو أن شيئًا لم يكن.

حمزة صار أكثر صمتًا.

لم يعد يسأل كثيرًا، لكنه صار يستمع. كان يلتقط الكلمات التي تتسلّل من بين الكبار، ويفهم منها ما يناسب عمره. حين يرى أمه تقرأ، يجلس قربها دون طلب. وحين يسمع اسم أبيه، يبتسم ابتسامة صغيرة، كأنه يحفظه في مكان آمن.

أما يحيى، فكان يتحرّك بين عالمين.

في أحدهما، هو الأب والزوج، وفي الآخر، رجل يعرف أن الطريق الذي اختاره لا يسمح بكثرة الالتفات. لم يكن يشعر بالقسوة، بل بالوضوح. الوضوح أحيانًا مؤلم، لكنه صادق.

في إحدى الليالي، وقف عند نافذة عالية.

نظر إلى المدينة التي أحبها كما يُنظر إلى وجهٍ عزيز في لحظة وداع غير معلن. لم يقل شيئًا، لكنه شعر أن قلبه يبتعد خطوة، لا هروبًا، بل استعدادًا.

عاد إلى البيت متأخرًا.

وجد زينب تنتظره كعادتها، لا بعين القلق، بل بعين الفهم. جلسا قليلًا دون كلام. ثم قالت:

«في حاجات لما تقرّب… بتخلّي الواحد أصدق مع نفسه».

أومأ. لم يحتج إلى شرح.

في تلك الليلة، قرأ يحيى من القرآن أطول مما اعتاد.

لم يبحث عن آيات النصر، بل عن آيات الصبر. شعر أن الكلمات تُعيد ترتيب داخله، كأنها تضع كل شيء في موضعه الصحيح. لم يعد يسأل: ماذا سيحدث؟ بل: كيف سيبقى ثابتًا مهما حدث.

في الخارج، كانت العِزّة تستعد دون أن تُعلن.

لم يكن هناك استنفار ظاهر، لكن القلوب كانت مشدودة. الناس يعرفون أن اللحظات الفاصلة لا تأتي بصوتٍ عالٍ، بل بخطوات ثقيلة.

مع الفجر، خرج يحيى.

توقّف عند الباب لحظة، أطول من المعتاد. نظر إلى البيت، إلى الضوء، إلى الحياة التي يحبها، وشعر بأن الحب نفسه صار جزءًا من الاختبار. لم يتراجع. لم يتردّد. فقط تنفّس بعمق ومضى.

وخلفه، كان البيت يواصل الانتظار.

وأمامه، كان الأفق يضيق،

لا ليمنع الطريق…

بل ليجبر من يسير فيه

أن يمشي ثابتًا،

أكثر من أي وقت مضى.

انتهى الفصل الثامن.

الفصل التاسع

اللحظة التي لا تعود بعدها الأشياء كما كانت.

بعض اللحظات لا تُعلن عن نفسها،

تدخل الحياة كما يدخل الضيف الثقيل: بهدوء، ثم لا تغادر كما كانت.

في العِزّة، كان هذا الشعور حاضرًا في كل زاوية، كأن المدينة تحبس أنفاسها قبل كلمة فاصلة.

يحيى الأحمد صار يعرف الفرق بين الخوف واليقظة.

الخوف يُربك، أما اليقظة فتجعل الحواس أكثر حدّة. لم يعد قلبه يخفق بسرعة، بل بانتظامٍ غريب، كأن داخله توصّل إلى اتفاق مع القادم، مهما كان شكله.

في النهار، بدت المدينة طبيعية لمن لا يعرفها.

الأطفال في الأزقة، الباعة في أماكنهم، والبيوت تفتح نوافذها بحذر. لكن تحت هذا المشهد، كان شيء آخر يتحرّك. شيء لا يُرى، لكنه يُحسّ. الناس صاروا أقل كلامًا، وأكثر نظرًا.

في البيت، شعرت زينب أن الوقت لم يعد ملكها.

كانت تفعل الأشياء كعادتها، لكنها كانت تعرف أن بعض العادات تُمارَس للمرة الأخيرة دون أن ننتبه. رتّبت الملابس، مسحت الغبار، وجلست قرب حمزة تحكي له قصة قصيرة. لم تكن قصة بطولة، بل قصة صبر. الطفل نام، لكنها بقيت تنظر إليه طويلًا، كأنها تحفظ ملامحه في قلبها.

عاد يحيى قبل الغروب.

لم يكن متعبًا، بل ساكنًا على نحوٍ غير مألوف. جلس قليلًا، شرب ماءً، ثم نظر إلى زينب. لم يقل شيئًا، لكنها فهمت. قالت بهدوء:

«ربنا معاك… دايمًا».

كانت الجملة بسيطة، لكنها حملت كل ما يمكن أن يُقال.

خرج مرة أخرى.

في الطريق، شعر أن خطواته أثقل، لا لأن الأرض صعبة، بل لأن الوعي صار كاملًا. لم يعد يتخيّل الاحتمالات، بل يقبلها. كان يعرف أن الإنسان لا يختار كل ما يحدث له، لكنه يختار كيف يستقبله.

في مكانٍ ما داخل المدينة، توقّف الزمن قليلًا.

ليس لأن حدثًا كبيرًا وقع، بل لأن القلوب اجتمعت على شعور واحد: أن ما بعد هذه الليلة لن يشبه ما قبلها. لم يكن الجميع يعرف التفاصيل، لكن الجميع كان يشعر بالثمن.

في البيت، استيقظ حمزة فجأة.

نادَى أمه. جلست قربه، طمأنته. سألها بصوتٍ نعسان:

«بابا راجع؟»

قالت بعد لحظة صمت:

«بابا دايمًا قريب… حتى لو الطريق طويل».

نام مرة أخرى، وهي بقيت ساهرة.

مع اقتراب الفجر، تغيّر الهواء.

حتى الصمت بدا أثقل. في تلك الساعات، لا يُقاس الوقت بالدقائق، بل بالنبض. يحيى كان في مكانه، ثابتًا، لا ينتظر إشارة، بل ينتظر أن يكون صادقًا مع نفسه حتى النهاية.

وحين بدأ الضوء الأول يتسلّل،

حدث ما كان لا بدّ أن يحدث.

لم يكن صاخبًا كما تخيّله البعض،

ولا دراميًا كما تُصوّره الحكايات.

كان لحظة قصيرة، حاسمة،

عرف فيها يحيى أن الطريق الذي سار فيه

قد أغلق خلفه،

وأن العودة لم تعد جزءًا من القصة.

وفي العِزّة،

شعرت المدينة بأن أحد أبنائها

دخل الصفحة التي لا يُمحى أثرها.

انتهى الفصل التاسع.

الفصل العاشر

الغياب الذي يملأ المكان

لم يكن الغياب فراغًا،

كان حضورًا من نوعٍ آخر.

حين غاب يحيى الأحمد، لم يختفِ من البيت، بل تمدّد في كل زاوية منه، كأن المكان تعلّم أن يتذكّر.

في الصباح، استيقظت زينب على هدوءٍ غير مألوف.

البيت كان ساكنًا أكثر مما ينبغي. أعدّت الفطور كعادتها، ثم توقّفت لحظة، كأنها تنتظر صوتًا تعرف أنه لن يأتي الآن. لم تبكِ. لم يكن الوقت مناسبًا للبكاء. كانت تعرف أن الحزن حين يأتي مبكرًا يُربك القلب، فآثرت أن تؤجّله.

حمزة استيقظ وسأل عن أبيه.

لم تُجِب مباشرة. جلست قربه، مسحت على رأسه، وقالت:

«بابا في طريقه… طريق طويل، بس ربنا معاه».

لم يسأل أكثر. اكتفى أن ينظر إلى الباب، ثم عاد إلى لعبه بصمتٍ ثقيل على طفلٍ صغير.

خرجت زينب إلى الشارع قليلًا.

المدينة بدت كما هي، لكن الوجوه لم تعد كما كانت. بعض النظرات كانت تعرف، وبعضها كان يخمّن، وبعضها يفضّل ألا يعرف. في العِزّة، تعلّم الناس أن الأخبار لا تُقال كلها، وأن الصمت أحيانًا أمانة.

في المساء، عاد البيت إلى هدوئه.

جلست زينب وحدها. فتحت المصحف، لم تقرأ كثيرًا، لكنّها تركته مفتوحًا، كأن وجوده يكفي. شعرت أن الكلمات، حتى وهي صامتة، تحرس المكان.

أما يحيى، فكان في زمنٍ آخر.

لم يعد يقيس الأشياء بما يفقده، بل بما يثبته. كان الغياب ثقيلًا، لكنه لم يكن ضعفًا. شعر أن كل لحظة صبر تُضيف إلى المعنى، حتى لو لم يرَ النهاية.

مرّت الأيام ببطءٍ محسوب.

لم تتغيّر حياة البيت كثيرًا في الظاهر، لكن الداخل كان يتعلّم شكلاً جديدًا من التوازن. زينب صارت أكثر دقّة في مشاعرها، أقل اندفاعًا، وأكثر يقينًا. لم تكن تنتظر خبرًا، بل تنتظر قدرةً على الاحتمال.

حمزة بدأ يلاحظ الغياب بطريقته الخاصة.

كان يسأل أقل، لكنه صار يتعلّق بأشياء صغيرة: ساعة أبيه، كتابه، مكانه على السجادة. لم يكن حزنًا واضحًا، بل محاولة طفل لفهم ما لا يُشرح.

في إحدى الليالي، جلست زينب قرب النافذة.

نظرت إلى المدينة، وقالت بصوتٍ خافت لا يسمعه أحد:

«إحنا هنا… ولسه واقفين».

لم تكن تخاطب أحدًا بعينه، لكنها كانت تخاطب نفسها، وربما العِزّة كلها.

في الداخل، كان حمزة نائمًا.

وفي الخارج، كانت المدينة تراقب أبناءها واحدًا واحدًا، تعرف أن بعض الغيابات لا تعني نهاية الحكاية، بل بدايتها.

أما يحيى،

فكان يعرف، في عمقٍ لا يُقال،

أن الغياب الذي اختاره

سيعود يومًا حضورًا،

بطريقة لم يتخيّلها أحد.

انتهى الفصل العاشر.