روابط الحضارة: الأثر المتبادل بين تونس والأندلس في تشكيل الغرب الإسلامي

روابط الحضارة: الأثر المتبادل بين تونس والأندلس في تشكيل الغرب الإسلامي

يُعد الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس) إحدى الركائز الأساسية للحضارة الإسلامية، حيث شهد فترات ازدهار فكري ومعماري لا نظير لها. وفي قلب هذا الكيان الجغرافي والثقافي، تبرز العلاقة التاريخية بين تونس (التي كانت تُعرف بـ "إفريقية" أو "المغرب الأدنى") وبلاد الأندلس كعلاقة استثنائية، لم تكن مجرد تجاور جغرافي، بل كانت شبكة معقدة من التبادل الحضاري والفكري والسياسي.

لم تكن العلاقة بين الضفتين علاقة أحادية الاتجاه؛ فإفريقية كانت بوابة الفتح الإسلامي للأندلس ونقطة انطلاق المدارس الفقهية والعقائدية إليها، بينما مثّلت الأندلس، لاحقاً، مصدر إشعاع ثقافي عكسي، حيث نقل المهاجرون والنازحون الأندلسيون بعد سقوط حواضرهم (مثل قرطبة وإشبيلية) فنون العمارة والموسيقى وأساليب الحياة المتطورة إلى المدن التونسية والمغربية.

يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه الروابط الحضارية المتبادلة والأثر العميق الذي خلفته في بناء وتشكيل الهوية الثقافية والفكرية للغرب الإسلامي. ومن خلال دراسة حركة العلماء والفنانين والتجار بين تونس والأندلس، نسعى إلى الكشف عن الدور المحوري لهذه العلاقة في رسم ملامح التطور التاريخي والاجتماعي لهذه المنطقة الحيوية.

تعود الاتصالات والتبادلات بين تونس والأندلس إلى ماضٍ بعيد للغاية ، ربما يعود إلى العصر الحجري.

ويبدو أن علماء ما قبل التاريخ قد وجدوا أدلة على التفاعلات العرقية الثقافية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط منذ العصور القديمة.

وهذه الظواهر واضحة أيضًا في الأدب التاريخي القديم ، مع العلم أن الأسطورة أو الخيال غالبًا ما يكونان فقط تعبيرًا عن الجوهر.

ومنذ فجر التاريخ ، وجدت إسبانيا نفسها ، وخاصة مناطقها الجنوبية ، والتي تسمى اليوم "الأندلس" ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطقة المغرب العربي ، وخاصة تونس. أنشأ الفينيقيون هذا الجسر منذ نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد ، أي منذ بداية العصر الحديدي.

وتتجسد هذه الحقيقة بشكل أفضل في النص التالي بواسطة Diodorus Siculus:

"تحتوي بلاد إيبار على مناجم الفضة الأكثر شهرة والأكثر شهرة ... لم يكن أهل البلاد على دراية باستخدامها. ولكن الفينيقيين الذين أتوا للتجارة اشتروا هذه الفضة بكمية قليلة من البضائع ونقلوها في اليونان وآسيا. وشعوب أخرى ، وبالتالي اكتسبوا ثروات كبيرة ، حيث أتاحت لهم هذه التجارة ممارسة فترة طويلة مع زيادة قوتهم ومكنتهم من إرسال العديد من المجتمعات إلى صقلية أو إلى المدن المجاورة ، سواء كان ذلك في ليبيا أو سردينيا أو أيبيريا. .

ومنذ نهاية الألفية الثانية ، تمكن الفينيقيون من الوصول إلى أقصى الغرب ، أي مملكة تارسيس الغنية بالمعادن. تحدثت عنه الكتب المقدسة ، وقد اندهش اليونانيون من ذلك ، كما تدل على ذلك شهادة هيرودوت.

وبفضل استغلالهم لعلوم البحار ، سواء لبناء السفن أو لتجهيز الموانئ ، ومعرفتهم بالنجوم ، عرف الفينيقيون كيفية الإبحار في البحار لتحقيق أهدافهم وتمكنوا من عبور البحر الأبيض المتوسط بأكمله، من الشواطئ الشرقية إلى أعمدة هرقل ، جبل طارق اليوم.

وخلال هذه الرحلات الطويلة ، أصبح الفينيقيون على دراية بالموانئ وثروات تونس ، لذا أقاموا أولاً في أوتيك ، ثم في قرطاج ، التي من المحتمل أن يعود تاريخ ميلادها إلى نهاية القرن التاسع قبل الميلاد.

وهكذا ، تم مد الجسور بين الأندلس ومنطقة المغرب العربي ، ولا سيما تونس ، نظرا لأهمية قرطاج التي حلت محل صور كمدينة مسؤولة عن أمن الفينيقيين في غرب البحر الأبيض المتوسط. وعن إنشاء المدينتين الفينيقيتين في إسبانيا.

لفظ الفينيقيون "قدير" وهي كلمة تعني "المركز المحصن أو المركز التجاري المحاط بالجدران". تعود بدايات هذه المدينة إلى عام 1110 قبل الميلاد، هذا قبل وقت قصير من حرب طروادة، وفقًا لسترابو. بعد "قادر" ، أنشأ الفينيقيون مدنًا أخرى في الأندلس: ملقة وساكسونيا، مدينة المنكب الحالية، وغيرها.

كانت لقرطاج علاقات ممتازة مع هذه المراكز الفينيقية القديمة في إسبانيا. تم تعزيز العلاقات بين أرض قرطاج والأراضي التي تغطيها الأندلس الحالية، في أعقاب الحرب الرومانية القرطاجية الأولى وفي ظل سياسات أميلكار بركة وصدر بعل، مؤسس قرطاجنة الإسبانية عام 225 قبل الميلاد. و هانيبال.

ومن سنة 1110 ق. م ، تاريخ تأسيس "الجاديس" عام 209 ق. ميلادي ، تاريخ غزو شيبيو لقرطاجنة ، عاشت الأندلس وتونس معًا ، وتقاسموا نفس الثقافة ، وساهموا في نفس الحضارة ، وتحدثوا نفس اللغة ، وعبدوا نفس الآلهة ، ولكن دون استبعاد الخصائص المحلية التي تعود إلى عالم إيبار في إسبانيا وعالم اللوبيان في إفريقيا ، ويجب ألا ننسى أيضًا عالم الفينيقيين وخصوصيات مدنهم المختلفة.

وابتداء من سنة 209 ق. حوالي عام 698 م ، تاريخ غزو قرطاج من قبل الجيش العربي بقيادة حسن بن النعمان ، ساهمت إسبانيا وتونس ، كدولتين رئيسيتين في الإمبراطورية الرومانية ، بشكل كبير في بناء " البحر الأبيض المتوسط الروماني "، وشعر هذان الكيانان بالاتحاد، وتحدث سكانهما اللغة اللاتينية ويتشاركون في القواسم المشتركة ويكرمون ثلاثية الكابيتولين. بعد الانفصال عن الاحتلال الجرماني، أعيدت العلاقات بينهما من عام 711 م، ومنذ ذلك الحين انفتح جنوب إسبانيا على الثقافة الجديدة، بما في ذلك اللغة العربية والدين، وكان الإسلام أهم مكوناتها.

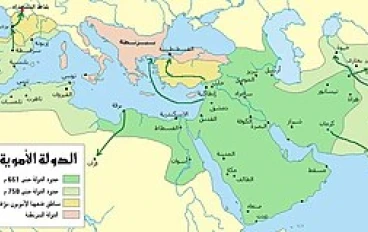

وهكذا تم تعريب مدن إسبانيا البونيقية، وأصبحت الأندلس في ذلك الوقت مقاطعة تديرها دمشق ولم تسمها ، ثم أُلحقت بالسلطة المركزية، أي الخلافة، طوال فترة حكم الأمويين.

خلال صعود العباسيين عام 750 م، ابتلينا بأبناء الأسرة الأموية المخلوعة، لكن الأمير الأموي عبد الرحمن الدخيل تمكن من الهروب من المجزرة والوصول إلى الأندلس عبر مدينة المنكب، اليوم "مونيكار"، نصبت بلديته تمثالا له على صخرة بجانب البحر في أكتوبر 1984 م.

وأسس عبد الرحمن دولة حكمت من 756 م إلى 1031 م. بعد الأمويين، انتقلت الأندلس عام 1086 م إلى حكم المرابطين، الذين حل محلهم الموحدون من 1150 م.

وبعد ذلك سقطت المدن الأندلسية تحت سيطرة الملوك المسيحيين وانتزعت قرطبة من مسلمي إسبانيا عام 1236 م على يد فرديناند الثالث ملك قشتالة.

وفي عام 1492 م، سقطت غرناطة، عاصمة آخر مملكة إسبانية في الأندلس، وكان ذلك في عهد والد زوجك إيزابيل قشتالة وفرديناند من أراغون. وفي نفس العام اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا بفضل هذين الملكين.

ومهما كان الأمر ، لطالما كانت الأندلس أرض اللقاءات العرقية والثقافية. وساهم الإسبان والبربر والعرب في بناء حضارة ثرية ، حضارة الأندلس العربية الإسلامية.

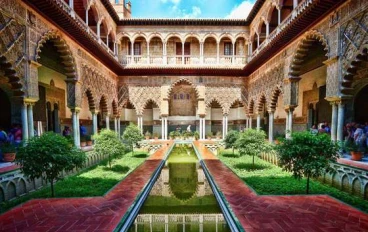

ولتذوق هذه الحضارة ، يمكن للمرء أن يذهب إلى قرطبة أو غرناطة ، حيث تبهرنا العمارة والقصور والمساجد والمساكن والحمامات الحرارية والمدارس وغيرها من المباني المدنية والدينية ، العامة والخاصة.و تضاف إلى العمارة أنماط زخرفية مثل المنحوتات والرسومات والمجوهرات والعاج والزجاج ...

وكانت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية من 756 إلى 1031 م ، وقد استغلت ذلك لتزيد من رونقها ومجدها. كانت هذه المدينة تفتخر بالعديد من مبانيها ، لكن تحفة العصور القديمة لا تزال بلا منازع ، مسجدها الكبير الذي يعود تاريخه إلى بداية الدولة الأموية ، والذي يستمر في النمو والتحسن .. على مدى قرنين من الزمان. تكمن روعة هذا المسجد في هندسة أشكاله وأحجامه وأقواسه وأعمدته وتصميمه ، وكذلك في زخارفه النحتية والرسمية.

وفي محيط قرطبة المباشر ، بنى الخلفاء الأمويون مدينتين: الزهراء في عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث (912-961 م) ، والمدينة المنمقة حيث الخليفة المنصور (976 - 1009 م). ) يؤسس حكومته ومكاتبه.

أما القطب الأندلسي الآخر فهو غرناطة حيث يمثل قصر الحمراء أحد أجمل معالم الحضارة العربية الإسلامية. ولحسن حظنا ، يتيح لنا هذا القصر التعرف على هندسة القصور والمنازل وفن الحدائق في الأندلس في عهد الدولة النصرية (1238-1442 م).

ولا تزال هذه العمارة تسحرنا ، وقد تساءل مؤرخو الفن عن مصادر إلهام المهندس الأندلسي ، وغالبًا ما أسيء فهمها ، ورأوا هناك ، وفقًا لقانون السوابق القضائية ، أصداء مختلفة: قصص قرآنية ، تاريخها من إرم إلى الأركان ، توراتية نصوص منها تلك المتعلقة بسليمان والبناء. الهيكل والأساطير المتعلقة بملكة سبأ في اليمن وعلاقتها بسليمان.و كما رأوا فيه تأثير العمارة القديمة للساسانيين بلاد ما بين النهرين والإمبراطورية البيزنطية.

وألا ينبغي أن نضيف إلى كل هذا مدينة العجائب ، كما وصفت في حكايات ألف ليلة وليلة ، بهندستها المعمارية الأسطورية وجدرانها المطلية بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة؟ عُرف المهندس الأندلسي كمبدع حقيقي لإحياء الذكريات وتحسين البصر والمراقبة.

من كل هذه المقتنيات ، ومن كل هذه التجارب ، سواء جاءت من الخيال أو من الواقع ، ابتكر الأندلسيون هندسة معمارية يكون من خلالها الجمال الخاص والذاتي جزءًا من جمالية كونية. هندستها المعمارية عاكسة وإسقاطية. وإنها تجمع بين الماضي والذاكرة، تقدم الجديد ، الأصلي ... إنها الذاكرة والإبداع. وأما المسجد فتعود الذكرى إلى الكعبة ومسجد المدينة المنورة ومساجد أخرى مثل مساجد القدس ودمشق والقيروان ، وبالتالي فإن الإيمان دافع للوصول إلى المرتفعات. أما بالنسبة لحل المشكلات الفنية ، فإن هؤلاء المعماريين لا يتجاهلون الاستفادة من آثار العصور القديمة ، ومثلما يستفيدون من المعرفة والمهارات المحلية ، فإنهم يترددون في طلب المساعدة من الفنانين والفنيين الأجانب.

وهذه الأعاجيب التي لا يعرف أحد من صممها أو صنعها - لقد اختبأوا في التواضع أو التقليد - تجذب الانتباه لأنها تروق لجميع حواسنا: النظر من خلال الأشكال والأحجام ، وتألق الألوان ؛ شم خلال العصور المنعشة.و سماع أصوات المياه المنبعثة من النوافير والحنفيات ؛ لمسة يد لا تقاوم إغراء الرخام المصقول وسط الأروقة وتحت الأقبية.

مع حدائق القصور أو الأجنحة المبنية خارج الأسوار ، نتذكر الجنة ؛ إنه مصدر آخر للإلهام للمهندس وأمل كل مؤمن. لكن كل هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب التعبير المادي والمعماري. ويستمر النقاش في مجالات الكلام والعلوم والتكنولوجيا ، مثل الأدب والشعر والتاريخ والجغرافيا والطب وعلم الفلك والرياضيات ... في جميع هذه القطاعات ، وفي القطاعات الأخرى ، تبدو مساهمات الأندلس العربية الإسلامية شديدة مهمة ولا تزال تستحق اعجاب العالم.

وخلال هذه القرون الطويلة من الروعة في الأندلس ، ثم خلال القرون التي أعقبت سقوط غرناطة في عام 1492 م ، لم تتوقف تونس وإسبانيا أبدًا عن الاستماع إلى بعضهما البعض ، وأحيانًا كانا يتصادمان ويفهمان بعضهما البعض بشكل أفضل في بعض الأحيان.

الخاتمة:

في ختام تحليلنا، يتضح أن العلاقة بين تونس (إفريقية) وبلاد الأندلس لم تكن مجرد فصلين متجاورين في تاريخ الغرب الإسلامي، بل كانت بمثابة نظام بيئي حضاري متكامل. كانت إفريقية بمثابة الجسر الذي عبرت منه المذاهب الفقهية، والتقاليد الثقافية، وأساليب الإدارة إلى الأندلس، والتي سرعان ما نمت لتصبح قوة إبداعية عكست إشعاعها الفني والفكري والمعماري على شمال أفريقيا مرة أخرى، خاصة بعد فترات الاضطراب وسقوط الحواضر.

إن هذا الأثر المتبادل هو ما صاغ الهوية الفريدة والمميزة للغرب الإسلامي. لقد خلقت هذه الروابط إرثاً غنياً يجسد كيف يمكن للتواصل المستمر، حتى في أزمنة الصراع، أن ينتج حضارة مزدهرة تتجلى في فن العمارة، والموسيقى، والنظم التعليمية. ويظل هذا التاريخ شاهداً على أن وحدة المصير الثقافي تتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية اللحظية.

التوصيات: الاستفادة من الإرث الحضاري المشترك:

بناءً على الأثر المتبادل بين تونس والأندلس، نوصي الدارسين والمؤسسات الثقافية بما يلي:

دراسة المنهج الفقهي المشترك: التركيز على دراسة العلاقة بين الفقه المالكي الذي ساد في تونس ومنهج الفتوى في الأندلس (خاصة في عصر الموحدين)، لفهم جذور التوحيد المذهبي في الغرب الإسلامي.

تتبع مسارات الهجرة المعكوسة: ضرورة توثيق ودراسة التأثير المعماري والفني للمهاجرين الأندلسيين على المدن الساحلية في تونس (مثل تونس والقيروان) في العصر الحفصي وما بعده، لتحديد خصائص "الفن الأندلسي المغاربي".

إحياء التراث الموسيقي: العمل على حفظ ودراسة التراث الموسيقي المشترك (مثل الموشحات والزجل) الذي انتقل بين الضفتين، كونه شاهداً حياً على الوحدة الوجدانية والثقافية.

منظور استراتيجي معاصر: استخدام قصة التبادل الحضاري بين الضفتين كنموذج إلهام للتعاون الثقافي والعلمي المعاصر بين دول شمال أفريقيا وإسبانيا، لتجسير الفجوات الثقافية واستثمار الجوار الجغرافي.