الألهة سرابيس المصطنعة في مصر

الإله سرابيس: رمز التوحيد الديني بين مصر واليونان

مقدمة

يُعتبر الإله سرابيس (Serapis) من أبرز رموز التلاقح الثقافي والديني في العصور القديمة، إذ مثّل محاولة فريدة للجمع بين المعتقدات المصرية واليونانية في إطارٍ ديني واحد. وقد كان ظهوره نتاجًا مباشرًا للعصر البطلمي، الذي سعى إلى توحيد المصريين واليونانيين تحت عبادة واحدة تعبر عن هويتهم المشتركة.

جاء سرابيس بوصفه إلهًا جامعًا للخصوبة، والموت، والبعث، والحكمة، مما جعله محبوبًا في مصر والإمبراطورية الرومانية على السواء.

أصل الإله سرابيس

نشأت عبادة سرابيس في القرن الثالث قبل الميلاد في مدينة الإسكندرية، خلال حكم بطليموس الأول سوتر (305–282 ق.م). أراد هذا الملك تأسيس ديانة موحدة تُرضي المصريين الذين يعبدون أوزيريس وإيزيس، واليونانيين الذين يقدسون زيوس وهاديس. فقام الكهنة بابتكار إله جديد يجمع صفات الفريقين، وأطلقوا عليه اسم سرابيس.

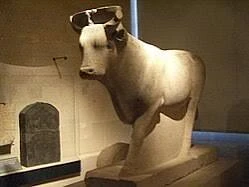

يرجّح المؤرخون أن الاسم سرابيس (Serapis) جاء من دمج الاسمين المصريين أوزيريس–أبيس (Osiris-Apis)، أي اتحاد روح الإله أوزيريس (إله البعث) مع الثور أبيس المقدس في ممفيس. ومن هنا نشأت فكرة "الإله المركّب" الذي يجسد الحياة والموت في آنٍ واحد.

شكل الإله سرابيس وصفاته

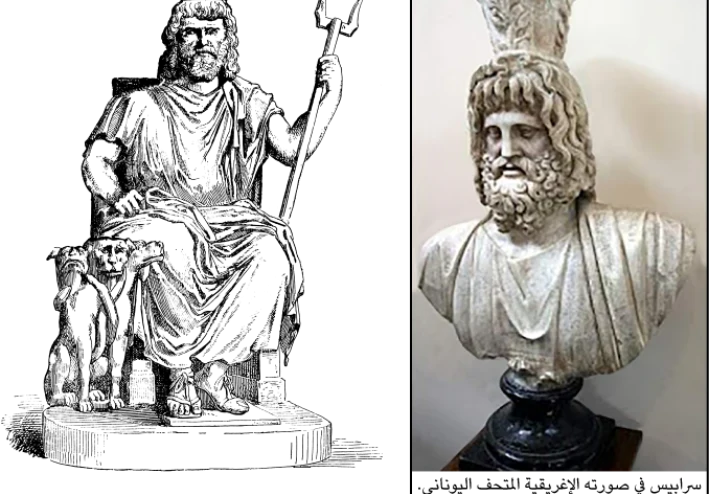

صُوّر سرابيس على هيئة رجل قوي مهيب بلحية كثيفة، يشبه في ملامحه الآلهة اليونانية مثل زيوس وهاديس. كان يرتدي عباءة ملكية، وعلى رأسه سلة حبوب (modius)، ترمز إلى الخصوبة والوفرة الزراعية، أي قدرته على منح الخير والرزق.

غالبًا ما يظهر جالسًا على عرشٍ ضخم، وإلى جواره كلب أو ثعبان أو رمز الحياة (عنخ)، في دلالة على سلطانه على العالمين: الأرضي والسفلي.

كان يُنظر إلى سرابيس بوصفه إلهًا جامعًا لعدة صفات:

إله الخصب والزراعة مثل أوزيريس.

إله العالم السفلي والموت مثل هاديس.

إله النور والعقل مثل زيوس.

إله الشفاء والحكمة مثل أسكليبيوس.

وهكذا أصبح رمزًا شاملاً للسلطة والحياة بعد الموت، وجسرًا روحيًا بين الحضارتين المصرية واليونانية.

مركز عبادة سرابيس

أسّس البطالمة معبد السرابيوم (Serapeum) في الإسكندرية، الذي أصبح من أعظم المعابد في العالم القديم. كان هذا المعبد مركزًا دينيًا وثقافيًا ضخمًا، ضم مكتبة فرعية من مكتبة الإسكندرية الكبرى، وكان مقصدًا للحجاج والعلماء من مختلف أرجاء البحر المتوسط.

انتشرت عبادة سرابيس لاحقًا في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، خصوصًا في روما، وأنطاكية، وكورينث، وأثينا. كما بُنيت له معابد فخمة في مصر العليا، مثل ممفيس وفيلة، إلى جانب معابد الإلهة إيزيس.

الارتباط بين سرابيس وإيزيس

ارتبطت عبادة سرابيس ارتباطًا وثيقًا بعبادة الإلهة إيزيس، إذ عُدّا زوجين مقدسين يمثلان الحياة والموت والخصوبة والبعث.

فبينما كانت إيزيس تجسد الأم والرحمة والأنوثة، كان سرابيس يمثل الأب والسلطة والعقل. وكانا معًا يُعبدان كرمزٍ للتوازن الكوني بين الذكر والأنثى، والعطاء والموت، والعقل والعاطفة.

وفي العصر الروماني، انتقلت هذه العبادة إلى أوروبا، حيث انتشرت صور إيزيس وسرابيس في البيوت والمعابد، وأصبح لهما مكانة تشبه القداسة لدى العامة.

رمزية سرابيس في الفكر الديني والفلسفي

تجاوزت رمزية سرابيس مجرد كونها ديانة رسمية، إذ مثلت فكرة الوحدة بين الثقافات. فالإسكندرية في زمنه كانت ملتقى الشعوب والأفكار، وجاء سرابيس ليجسّد هذا الانسجام بين العقل اليوناني والإيمان المصري.

رأى الفلاسفة فيه مثالًا على "العقل الكوني" الذي يوحّد جميع الكائنات، وأداة للتقريب بين المذاهب الدينية المختلفة.

وفي النصوص الغنوصية اللاحقة، استُخدم اسم سرابيس أحيانًا كرمز للحكمة الخفية والسر الإلهي الذي لا يُدرك بالعقل وحده.

انحسار عبادة سرابيس

مع انتشار المسيحية في القرن الرابع الميلادي، بدأ نفوذ سرابيس يضعف تدريجيًا، إذ رأت الكنيسة في عبادته شكلاً من الوثنية.

وفي عام 391م، أصدر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول أمرًا بإغلاق المعابد الوثنية، فهُدم معبد السرابيوم في الإسكندرية، وانتهت بذلك آخر مراحل عبادة سرابيس رسميًا.

لكن إرثه لم يُمحَ تمامًا، إذ ظل اسمه حيًا في الفنون والأدب، وأثر في التصورات اللاحقة حول الإله الواحد الجامع للخير والحكمة والخلق.

خاتمة

يمثل الإله سرابيس تجربة فريدة في التاريخ الديني القديم، إذ جمع بين العقل اليوناني والروح المصرية في كيانٍ واحد.

لقد كان أكثر من مجرد إلهٍ للخصوبة أو البعث، بل رمزًا للتعايش الثقافي والفكري بين الشعوب، وللسعي الإنساني الدائم نحو الوحدة والتكامل.

ولا يزال سرابيس حتى اليوم شاهدًا على عظمة الإسكندرية كمركزٍ للحكمة والروحانية، وعلى قدرة الإنسان القديم على خلق رموز تتجاوز الحدود الدينية والعرقية في سبيل البحث عن الحقيقة الكونية الكبرى.